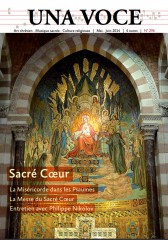

Voici la fin de l’encyclique Ad cœli Reginam de Pie XII, instituant la fête de Marie Reine. Cela date de 1954 et les propos d’actualité le sont toujours…

De longues et mûres réflexions Nous ayant persuadé que si cette vérité solidement démontrée [la royauté de Marie] était rendue plus resplendissante aux yeux de tous - comme une lampe qui brûle davantage quand elle est placée sur le candélabre - l'Eglise en recueillerait de grands avantages, par Notre autorité apostolique Nous décrétons et instituons la fête de Marie Reine, qui se célébrera chaque année dans le monde entier le 31 mai. Nous ordonnons également que, ce jour-là, on renouvelle la consécration du genre humain au Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie. C'est là, en effet, que repose le grand espoir de voir se lever une ère de bonheur où régneront la paix chrétienne et le triomphe de la religion.

Que tous s'approchent donc avec une confiance plus grande qu'auparavant du trône de miséricorde et de grâce de notre Reine et Mère, pour demander le secours dans l'adversité, la lumière dans les ténèbres, le réconfort dans la douleur et les larmes ; qu'ils s'efforcent surtout de s'arracher à la servitude du péché et qu'ils offrent un hommage incessant, pénétré de la ferveur d'une dévotion filiale, à la royauté d'une telle Mère. Que ses Sanctuaires soient fréquentés et ses fêtes célébrées par la foule des fidèles ; que la pieuse couronne du Rosaire soit dans les mains de tous et que, pour chanter ses gloires, elle rassemble dans les églises, les maisons, les hôpitaux, les prisons, aussi bien de petits groupes que les grandes assemblées de fidèles. Que le nom de Marie, plus doux que le nectar, plus précieux que n'importe quelle gemme, soit l'objet des plus grands honneurs ; que personne ne prononce des blasphèmes impies, signe d'une âme corrompue, contre un nom qui brille d'une telle majesté ; qu'on n'ose même rien dire qui trahisse un manque de respect à son égard.

Que tous s'efforcent selon leur condition de reproduire dans leur cœur et dans leur vie, avec un zèle vigilant et attentif, les grandes vertus de la Reine du Ciel, Notre Mère très aimante. Il s'ensuivra en effet que les chrétiens, en honorant et imitant une si grande Reine, se sentiront enfin vraiment frères et, bannissant l'envie et les désirs immodérés des richesses, développeront la charité sociale, respecteront les droits des pauvres et aimeront la paix. Que personne, donc, ne se croie fils de Marie, digne d'être accueilli sous sa puissante protection, si, à son exemple, il ne se montre doux, juste et chaste, et ne contribue avec amour à la vraie fraternité, soucieuse non de blesser et de nuire, mais d'aider et de consoler.

En bien des régions du globe, des hommes sont injustement poursuivis pour leur profession de foi chrétienne et privés des droits humains et divins de la liberté ; pour écarter ces maux, les requêtes justifiées et les protestations répétées sont jusqu'à présent restées impuissantes. Veuille la puissante Souveraine des choses et des temps qui de son pied virginal sait réduire les violences tourner ses yeux de miséricorde dont l'éclat apporte le calme, éloigne les nuées et les tempêtes vers ses fils innocents et éprouvés ; qu'elle leur accorde à eux aussi de jouir enfin sans retard de la liberté qui leur est due, pour qu'ils puissent pratiquer ouvertement leur religion, et que, tout en servant la cause de l'Evangile, ils contribuent aussi par leur collaboration et l'exemple éclatant de leurs vertus au milieu des épreuves, à la force et au progrès de la cité terrestre.

Nous pensons également que la Fête instituée par cette Lettre Encyclique afin que tous reconnaissent plus clairement et honorent avec plus de zèle l'empire clément et maternel de la Mère de Dieu, peut contribuer grandement à conserver, consolider et rendre perpétuelle la paix des peuples, menacée presque chaque jour par des événements inquiétants.

N'est-Elle pas l'arc-en-ciel posé sur les nuées devant Dieu en signe d'alliance pacifique ? "Regarde l'arc et bénis celui qui l'a fait ; il est éclatant de splendeur ; il embrasse le ciel de son cercle radieux et les mains du Très-Haut l'ont tendu".

Quiconque donc honore la Souveraine des Anges et des hommes - et que personne ne se croie exempté de ce tribut de reconnaissance et d'amour - l'invoque aussi comme la Reine très puissante, médiatrice de paix : qu'il respecte et détende la paix, qui n'est ni injustice impunie ni licence effrénée mais concorde bien ordonnée dans l'obéissance à la volonté de Dieu ; c'est à la conserver et à l'accroître que tendent les exhortations et les ordres maternels de la Vierge Marie.

Vivement désireux que la Reine et Mère du peuple chrétien accueille ces vœux et réjouisse de sa paix la terre secouée par la haine et, après cet exil, nous montre à tous Jésus qui sera notre paix et notre joie pour l'éternité, à vous Vénérables Frères et à vos fidèles, Nous accordons de tout cœur, comme gage du secours du Dieu tout-puissant et comme preuve de notre affection, la Bénédiction Apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, en la fête de la Maternité de la Vierge Marie, le 11 octobre 1954, seizième année de Notre Pontificat.