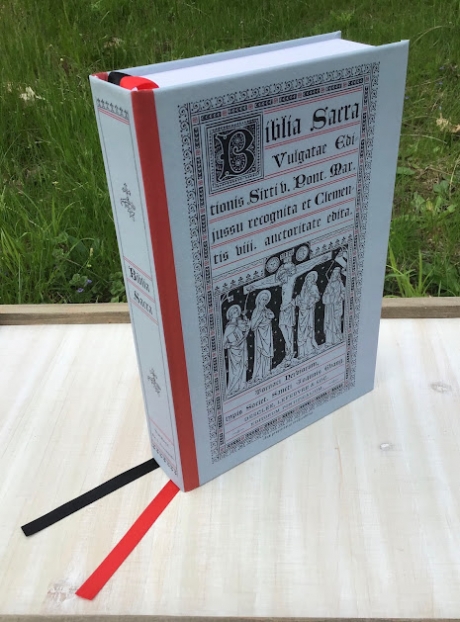

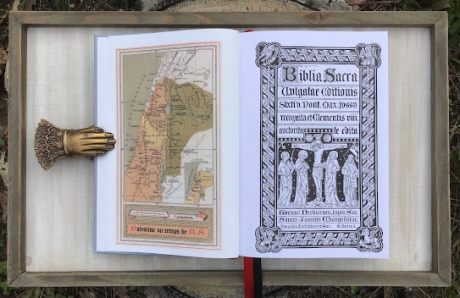

Dans le Nouveau Testament selon la Vulgate, le mot pænitentia (ou, plus rarement, le verbe pæniteor) se trouve en tout 63 fois, 59 fois dans son vrai sens de repentir, de pénitence. Dans l’officielle soi-disant traduction soi-disant liturgique de la Bible, le mot pénitence (ou repentir) se trouve en tout et pour tout quatre fois, dont trois fois dans la seconde épître de saint Paul aux Corinthiens. En fait c’est comme si cette épître avait été négligée par les censeurs, parce que ce passage… ne se trouve pas dans la néo-liturgie. Il reste donc, dans les lectures de cette néo-liturgie, une seule fois le mot « pénitence », le « vendredi de la 26e semaine », en saint Luc :

Malheureuse es-tu, Corazine ! Malheureuse es-tu, Bethsaïde ! Car, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence, avec le sac et la cendre.

C’est très curieux, car dans le passage parallèle de saint Matthieu, qui est lu le « mardi de la 15e semaine », on a enlevé la pénitence :

Malheureuse es-tu, Corazine ! Malheureuse es-tu, Bethsaïde ! Car, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre.

On a donc laissé UNE FOIS le mot pénitence, afin que les grincheux ne puissent pas dire qu’il ne se trouve jamais dans ces « traductions » falsificatrices (on remarquera aussi au passage que Οὐαί σοι, vae tibi ne veut pas dire « malheureuse es-tu », mais « malheur à toi »…). De même qu’on a laissé une fois le mot « jeûne » dans les collectes de la messe pour qu’on ne puisse pas dire qu’il a été supprimé, quand ce mot se trouve une trentaine de fois dans les oraisons de la vraie liturgie latine (sans compter toutes les allusions au jeûne sous les noms d’abstinence – pendant le carême il s’agit clairement du jeûne - ou de « saintes observances », ni la mention du jeûne dans les antiennes et les répons).

Comme on vient de le voir, le mot pænitentia est à peu près toujours traduit par « conversion » dans la néo-Bible soi-disant liturgique. Pourtant le dictionnaire est formel : pænitentia veut dire « repentir », puis sous l’influence de l’Eglise il donnera « pénitence ». Cela est exactement conforme au mot grec qu’il traduit : μετάνοια, métanoia, qui veut dire « repentir », puis « pénitence »…

Cela se vérifie par exemple dans les traductions des pères grecs dans la collection Sources chrétiennes. (Et quand il y a un index c’est bien à « pénitence » ou à « repentir » qu’on trouve les renvois à « métanoia ».)

La psychologie moderne athée a repris le mot pour désigner un changement d’état d’esprit, qui renverse les contradictions et les mauvaises pensées et conduit au bien-être intérieur. Les modernistes de l’Eglise ont repris ce concept et l’ont plus ou moins christianisé en le traduisant par « conversion ».

Mais, s’il y a bien une idée sous-jacente de conversion dans la pénitence, les deux concepts ne sont pas identiques. Et parler de « conversion » évite précisément d’avoir à évoquer ce qu’est péniblement la pénitence.

La preuve que ce n’est pas la même chose est qu’il y a aussi un mot grec pour exprimer la conversion : epistrepho, et sans surprise c’est, en latin, convertor.

Plusieurs fois le texte sacré utilise les deux mots. Par exemple : « Pænitemini et convertimini » : repentez-vous et convertissez-vous, ce que l’on trouve déjà chez Ezéchiel : « Convertimi et agite pænitentiam. » Convertissez-vous et faites pénitence. Mais, même quand il y a dans le texte « faire pénitence », la néo-liturgie traduit : se convertir, comme on l’a vu avec l’interpellation de Corazine et Bethsaïde. Et quand il y a les deux mots, la Bible de la néo-liturgie, qui refuse l’idée de pénitence, écrit : « Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu »…

Ainsi selon la néo-liturgie le Seigneur n’a pas dit : « S vous ne faites pénitence vous périrez tous », mais : « Si vous ne vous convertissez pas… »

On a supprimé la pénitence jusque dans le sacrement qui portait ce nom et qui est devenu celui de la « réconciliation ». C’est plus cool. Et si on se réconcilie, c’est, à la limite blasphématoire, qu’il y avait sans doute des torts des deux côtés… Quoi qu’il en soit, si on réconcilie c’est qu’il y avait des différends, ce qui n’implique pas en soi de repentir ou de pénitence. Telle est la nouvelle religion de l’impiété.

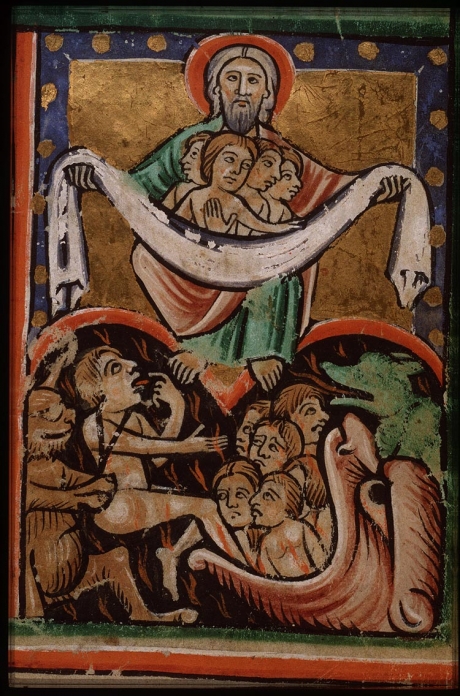

On aura une idée du fossé qui a été creusé entre l’Orient et l’Occident, en ces temps de soi-disant œcuménisme, si l’on rappelle qu’aux matines byzantines, dès le premier dimanche de préparation au carême puis à tous les dimanches de carême on chante solennellement, en vénérant l’Evangile qui vient d’être lu : « Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας » : Ouvre-moi les portes de la pénitence – du repentir. Littéralement : « De la pénitence ouvre-moi les portes » Métanoia est le mot qui est en tête : c’est la clef du carême.

Et c’est, tout naturellement, le grand thème de ce temps, inlassablement repris dans la liturgie.

On prendra conscience de ce fossé aussi en lisant le début du 50e discours ascétique d’Isaac le Syrien, l’un des grands maîtres à penser du monachisme oriental, voix de la pure tradition :

« Le présent chapitre voudrait nous signifier ceci : il nous faut continuellement savoir que durant les vingt-quatre heures de la nuit et du jour nous avons besoin du repentir (της μετανοίας χρήζομεν). Mais voici quel est le sens du mot repentir, tel que nous l’a donné à connaître la vraie forme des choses : le repentir est une supplication continuelle, une supplication de toute heure au cœur de la prière pleine de componction (κατάνυξις), et approchant Dieu pour lui demander l’absolution du passé. Il est aussi l’affliction dans laquelle nous gardons les choses de l’avenir. »

Beaucoup de catholiques d’esprit traditionnel croient qu’on peut s’accommoder de cette liturgie déficiente et déviante (dont la suppression de la pénitence n’est qu’un aspect parmi d’autres), parce qu’on rétablit la situation en étant catholique chez soi, dans sa prière personnelle, et parce qu’il y a de nombreux prêtres d’esprit traditionnel qui corrigent ces défauts dans leurs homélies et leur direction spirituelle, voire même partiellement dans leur liturgie. Mais lex orandi, lex credendi, il arrivera forcément un temps où la néo-liturgie, la liturgie déficiente et déviante, aura le dernier mot. Et les derniers « fidèles » ne se rendront même plus compte qu’ils ne sont plus du tout catholiques. Déjà ceux qui assistent à la messe traditionnelle avec les lectures de la néo-liturgie (ce qui est obligatoire selon Traditionis custodes) ne se rendent pas compte que ces lectures sont falsifiées. Les prêtres qui les proclament et les utilisent dans leurs homélies non plus.

*

« Ouvre-moi les portes de la pénitence », au monastère de Simonopetra (Athos) :

Δόξα …

Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον, ἀλλ᾽ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.

Καὶ νῦν …

Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γὰρ κατεῤῥύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥᾳθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέμω τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς κρίσεως, ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαυΐδ βοῶ σοι. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Ouvre-moi les portes de la péntience, Toi qui donnes la vie - Car vers ton temple saint se lève mon esprit - portant tout souillé le temple du corps - Mais purifie-moi, compatissant, dans la miséricorde de ton amour.

Et maintenant… :

Conduis-moi sur le chemin du salut, Mère de Dieu - Car dans les fautes infâmes j'ai souillé mon âme - dans la négligence j'ai dépensé ma vie - Par tes prières délivre moi de toute impureté.

Verset du psaume 50 :

Aie pitié de moi, Dieu, dans ta grande miséricorde. Dans l'abondance de tes compassions efface mon péché.

Malheureux considérant le nombre de mes fautes - je crains le jour terrible du Jugement - Mais confiant dans l'amour de ta miséricorde - je T'appelle comme David - Aie pitié de moi, Dieu, selon ta grande miséricorde.

Au monastère de Valaam :

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче! Утреннюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен; но яко Щедр, очисти благоутробною Твоею милостию.

На спасе́ния стези́ наста́ви мя. Богоро́дице, сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́ и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х; но Твои́ми моли́твами изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я, окая́нный, трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго; но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего, я́ко Дави́д вопию́ Ти: поми́луй мя. Бо́же, по вели́цей Твое́й ми́лости.