Trahe me, post te curremus

in odorem unguentorum tuorum.

Entraîne-moi, derrière toi nous courrons à l’odeur de tes parfums.

Ce célèbre verset du Cantique des cantiques, qui chante au cœur de tous les mystiques (et apprentis), est mutilé dans toutes les traductions modernes. On a enlevé la deuxième partie. Parce qu’elle ne figure pas dans le sacro-saint texte massorétique.

Plus fort encore, elle a été enlevée de la Vulgate de Stuttgart. Cette Bible réalisée par des protestants qui désormais paraît faire autorité partout chez les catholiques en matière de Vulgate. C’est notamment la Bible de référence des éditeurs des textes de saint Bernard aux Sources chrétiennes. On constate ainsi dans les notes, quasiment à toutes les pages, que saint Bernard... s’écarte du texte de Stuttgart. Pour le verset qui nous occupe ils font fort :

Vingt-cinq fois environ, Bernard cite ce verset, ou y fait allusion. Chaque fois, c’est avec cet ajout au texte critique : in odore unguentorum tuorum. Le plus souvent il écrit odore, et non odorem.

Bref, saint Bernard, de Clairvaux, avait donc commandé chez Amazon la Vulgate de Stuttgart. Mais ce verset du Cantique ne lui plaisait pas, alors il a ajouté une expression. Comme la première version de la Vulgate de Stuttgart est de 1969, on aimerait savoir comment il a fait pour y ajouter quelque chose au XIIe siècle.

Cela dit on poursuit tranquillement :

L’une et l’autre divergence avec notre texte édité se lisaient alors, tant dans les bibles que dans les textes patristiques (Jérôme, Ambroise, Grégoire le Grand, etc.) ou liturgiques.

En effet. Et saint Bernard aurait été bien étonné d’apprendre qu’au XXe siècle on allait éditer une Bible latine avec cette version-là du Cantique des cantiques.

Il se trouve cependant que l’expression in odorem unguentorum tuorum ne se trouve pas dans tous les manuscrits latins.

Pour le Cantique des cantiques, les experts de Stuttgart ont choisi comme références principales le Cavensis et l’Amiatinus (qui sont les références principales, seules ou avec d’autres, pour tous les livres de la Bible). Puis il y a des références secondaires, mais qui sont choisies parmi des centaines de manuscrits : cinq références secondaires.

Or l’expression qui nous occupe figure dans une des deux références principales (l’Amiatinus) et dans trois des références secondaires. L’une de ces références est le consensus d’Alcuin, qui fut l’édition critique réalisée par le directeur de l’école de Charlemagne. Alcuin s’est servi de sept codex que nous avons toujours. Cela fait donc, pour les références secondaires, dix manuscrits qui ont l’expression litigieuse, contre deux qui ne l’ont pas.

Je suppose que les experts de Stuttgart ont jugé que si l’expression manquait dans certains manuscrits c’est qu’elle avait été ajoutée par assimilation avec les textes latins qui existaient avant saint Jérôme, puisque l’expression figure dans le texte grec de la Septante et donc dans les traductions latines de la Septante. Et je suppose que l’on peut ajouter que, vu que le texte hébreu dont disposait saint Jérôme est proche du texte massorétique, l’expression ne figurait pas dans ce texte.

Il manque ici un aspect essentiel de la question, qui s’appelle la tradition. L’expertise scientifique ne fait pas tout, surtout quand elle se fonde sur ce qui reste des hypothèses.

Il se trouve que l’expression se trouvait à coup sûr dans le texte hébreu traduit en grec par les Septante : il y aurait eu assez de rabbins, à l’époque, pour faire remarquer l’erreur et la faire rectifier.

Elle s’est donc trouvée légitimement dans les traductions latines. Donc chez tous les pères latins. Pas moins de neuf fois chez saint Augustin. Et chez saint Grégoire le Grand, et chez saint Ambroise : on la cite et on la commente. On la retrouvera donc aussi chez saint Bernard et Guillaume de Saint-Thierry, puis chez saint Thomas d’Aquin, saint Jean de la Croix, etc., et tous les auteurs spirituels qui utiliseront à partir de la fin du XVe siècle la Vulgate sixto-clémentine, texte officiel de l’Eglise latine jusqu’à l’effondrement récent.

Expression qui, faut-il le préciser, figure toujours, évidemment, dans toutes les Bibles grecques.

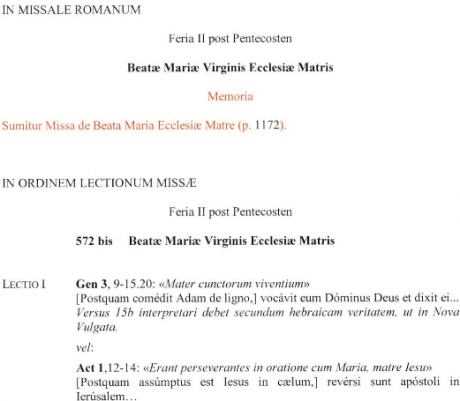

Au témoignage unanime des manuscrits grecs, des premiers manuscrits latins, et des pères grecs et latins, il convient d’ajouter la liturgie. Les modernes experts ne s’en soucient pas, bien sûr (pas plus que du rythme de la phrase). Mais un catholique qui prie selon la liturgie de l'Eglise ne peut que remarquer que l’expression in odorem unguentum tuorum se trouve dans une antienne de l’office de l’Immaculée Conception, et avant l’unification liturgique se trouvait dans diverses fêtes de la Sainte Vierge. Quand on lit la Bible on doit aussi tenir compte de la liturgie : c’est aussi un « lieu » biblique.

Enfin, on aura remarqué que la note des Sources chrétiennes signale que l’expression se trouve chez saint Jérôme. Autrement dit l’auteur de la Vulgate, qui selon nos spécialistes avait donc supprimé ces mots.

De fait saint Jérôme cite cette expression. Et pas en passant. Ce sont les derniers mots, la conclusion, d’un passage bouleversant et célèbre où il explique que malgré toutes ses austérités en Palestine son esprit divague encore vers les belles Romaines.

Voici ce passage (dans la traduction des Belles Lettres). C’est dans une très longue lettre (à Eustochium) écrite peu avant qu’il commence la Vulgate. A-t-il alors supprimé cette expression qui avait pour lui tant d’importance, au motif qu’elle ne figurait pas dans son exemplaire hébreu ? Ce n’est pas impossible. Mais ce n’est pas forcément l’hypothèse la plus solide.

Oh ! Combien de fois, moi, qui étais installé dans le désert, dans cette vaste solitude torréfiée d’un soleil ardent, affreux habitat offert aux moines, je me suis cru mêlé aux plaisirs de Rome ! J’étais assis, solitaire, car l’amertume m’avait envahi tout entier. Mes membres déformés se hérissaient d’un sac. Malpropre, ma peau rappelait l’aspect minable de l’épiderme d’un nègre. Chaque jour pleurer, chaque jour gémir ! Toutes les fois que, malgré mes résistances, le sommeil m’accablait soudain, mes os, presque désarticulés, se brisaient sur le sol nu. De la nourriture et de la boisson, je ne dis rien : les malades eux-mêmes n’usent que d’eau froide ; accepter un plat chaud, c’est un excès. Or, donc, moi, oui, moi-même, qui, par crainte de la géhenne, m’étais personnellement infligé une si dure prison, sans autre société que les scorpions et les bêtes sauvages, souvent je croyais assister aux danses des jeunes filles. Les jeûnes avaient pâli mon visage, mais les désirs enflammaient mon esprit, le corps restant glacé ; devant ce pauvre homme, déjà moins chair vivante que cadavre, seuls bouillonnaient les incendies des voluptés !

Privé de toute aide, je gisais donc aux pieds de Jésus, je les arrosais de mes larmes, je les essuyais de mes cheveux ; ma chair rebelle, je la domptais par une abstinence de plusieurs semaines. Je ne rougis pas de mon infortune ; bien plutôt, je déplore de n’être plus ce que j’étais alors. Il m’en souvient : fréquemment, mes cris joignaient le jour à la nuit, et je ne cessais de me frapper la poitrine que quand les menaces du Maître avaient ramené le calme. Ma cellule elle-même, j’en venais à la redouter, comme si elle était complice de mes pensées impures. Irrité contre moi, dur à moi-même, j’allais seul plus avant dans le désert. Une vallée profonde, une âpre montagne, des rochers abrupts étaient-ils en vue, j’y installais ma prière et l’ergastule de ma misérable chair. Le Seigneur même m’en est témoin : après avoir beaucoup pleuré et fixé mes regards au ciel, il me semblait parfois être mêlé aux cohortes des anges ; alors, plein de joie et d’allégresse, je chantais : « Après toi nous courons, à l’odeur de tes parfums ! » (Cant 1, 3).

Une autre note sur la traduction du Cantique des cantiques : ici.