Toujours dans la lumière de la nuit pascale, la liturgie de ce vendredi de Pâques célèbre encore le baptême, et avec insistance.

L’introït est le verset 53 du psaume 77. Ce psaume est celui qui évoque une première fois l’Exode (c’est là que la manne est qualifiée de « pain du ciel » et de « pain des anges »), et qui, devant l’infidélité du peuple élu, recommence toute l’histoire à partir des plaies d’Egypte. C’est alors que vient le verset 53, auquel la liturgie ajoute l’alléluia pascal :

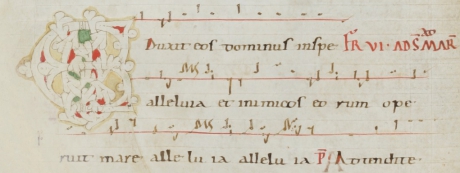

Edúxit eos Dóminus in spe, allelúia : et inimícos eórum opéruit mare, allelúia, allelúia, allelúia.

Le Seigneur les conduisit dans l’espérance, et leurs ennemis il les recouvrit de la mer.

La première partie du verset annonce le verset suivant : « Et il les introduisit dans la montagne de sa sanctification, la montagne que sa droite avait acquise » (oui, je sais, personne ne traduit ainsi, mais c’est le texte). La seconde partie renvoie textuellement au texte de l’Exode (14,28) où « les eaux reviennent et recouvrent les chars et les chevaux de toute l’armée du pharaon ». Verset qui se termine par : « Et il n’en resta pas un seul. » Car tel est l’effet du baptême, qui noie tous les ennemis, en plongeant le néophyte dans la mort du Christ. De même que tous les méchants disparurent lors du Déluge, et que seules huit personnes furent sauvées dans l’arche, figure également du baptême comme le souligne saint Pierre dans l’épître.

Et dans l’évangile, tout à la fin de l’évangile de saint Matthieu, Jésus envoie les apôtres baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est chanté aussi dans l’antienne de communion.

Le chant de l’antienne d’introït est très simple et discret. Il met d’abord en valeur le mot « espérance » (que de nombreuses traductions escamotent !), puis il s’anime sur les « ennemis ». A la fin, les deux premiers alléluia chantent la victoire, et le dernier se fond dans la contemplation du quatrième mode.

Je n’ai pas trouvé sur internet d’interprétation correcte de cet introït. Le voici dans le beau codex Bodmer 74, le graduel de Sainte Cécile du Trastevere, de 1071 (avec même l’indication que la station est à Sainte-Marie des Martyrs).