℟. Dixit Angelus ad Jacob:

* Dimítte me, aurora est. Respóndit ei: Non dimíttam te, nisi benedíxeris mihi. Et benedíxit ei in eodem loco.

℣. Cumque surrexísset Iacob, ecce vir luctabátur cum eo usque mane: et cum vidéret quod eum superáre non posset, dixit ad eum.

℟. Dimítte me, aurora est. Respóndit ei: Non dimíttam te, nisi benedíxeris mihi. Et benedíxit ei in eodem loco.

L’ange dit à Jacob : Laisse-moi, car déjà se lève l’aurore. Il lui répondit : Je ne vous laisserai point si vous ne me bénissez. Et il le bénit en ce même lieu.

Lorsque Jacob se fut levé, voilà qu’un homme lutta avec lui jusqu’au matin ; or, comme cet homme vit qu’il ne pouvait le vaincre, il lui dit :

Laisse-moi, car déjà se lève l’aurore. Il lui répondit : Je ne vous laisserai point si vous ne me bénissez. Et il le bénit en ce même lieu.

℟. Vidi Dóminum fácie ad fáciem:

* Et salva facta est ánima mea.

℣. Et dixit mihi: Nequáquam vocáberis Iacob, sed Israël erit nomen tuum.

℟. Et salva facta est ánima mea.

J’ai vu le Seigneur face à face : et mon âme a été sauvée.

Et il m’a dit : On ne t’appellera plus du nom de Jacob, mais Israël sera ton nom.

Et mon âme a été sauvée.

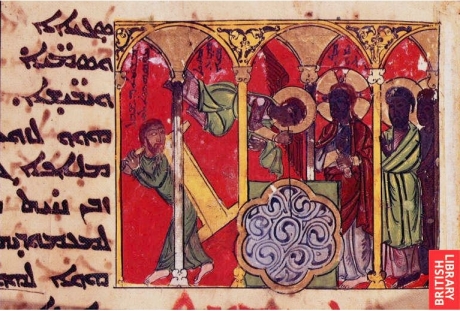

La lecture biblique de cette semaine est l’histoire de Jacob dans la Genèse. Les deux premiers répons des matines de ce jour font référence au mystérieux combat de Jacob contre… contre qui ? Le texte biblique parle d’un « homme ». Mais cet « homme » vaincu par Jacob lui dit qu’il s’appellera désormais Israël parce que, s’il a été fort contre Dieu, combien plus prévaudra-t-il contre les hommes… Fort contre Dieu, c’est un des sens possibles d’Isra-el (paradoxalement le premier sens est « Dieu prévaut »). Et celui qui parle ainsi se désigne donc lui-même comme Dieu. On voit que la liturgie parle d’un ange dans le répons, tout en gardant « l’homme » du début dans le verset. Et dans sa traduction de la Septante, Pierre Giguet dit de même « l’ange », trois fois de suite, pour éviter un « il » dont on finit par ne plus savoir lequel des lutteurs il représente. La plupart des représentations picturales, presque toutes occidentales, sont celles de la "lutte de Jacob avec l'ange". C'est que, lorsque le prophète Osée évoque cet épisode, il parle bien d'un ange.

En fait, Jacob voit d’abord un homme, et se bat contre un homme, mais cet homme est Dieu, comme il ne le dit qu’indirectement (en changeant son nom, et en le bénissant, et en refusant de dire son nom, qui est ineffable), et la liturgie - et Osée avant elle - se conforme à un usage très répandu dans la Bible qui est de dire « l’ange du Seigneur » pour parler de Dieu, plus exactement de Dieu qui a quelque chose à communiquer à l’homme (ce qui est proprement la fonction de l’ange).

Juste après le combat (et la bénédiction), Jacob comprend que c’était Dieu, et il dit : « J’ai vu Dieu face à face et j’ai conservé la vie » (c’est le sens ici de « mon âme a été sauvée »).

Cela paraît contredire ce que répond Dieu à Moïse qui lui demande sur le Sinaï de lui montrer sa face : « Tu ne peux pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre. »

Il n’y a pas de contradiction. Dans plusieurs autres passages de l’Exode, Moïse est « face à face » avec Dieu. Mais ce n’est jamais avec Dieu dans son essence de toute façon inaccessible aux yeux de chair. C’est toujours un intermédiaire, le buisson, la nuée, l’Ange. Tandis que sur le Sinaï il s’agit de la présence de Dieu lui-même, dans sa « gloire », précise le texte. Une gloire que nul mortel ne peut voir. De fait Moïse ne la verra pas, puisque Dieu étend sa main droite pour le protéger tandis qu’elle passe devant lui, et il ne pourra voir la face de Dieu que de dos.