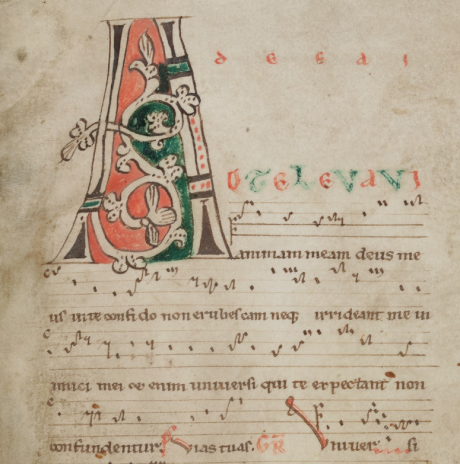

Le martyre de sainte Bibiane par Pascual Pérez, dit El mixtequito (1663-1731), église Saint-Joseph de Puebla (Mexique)

Au temps de l’Avent, l’Église célèbre entre autres la mémoire de cinq illustres Vierges. La première, sainte Bibiane, que nous fêtons aujourd’hui, est romaine ; la seconde, sainte Barbe, est l’honneur des Églises de l’Orient ; la troisième, sainte Eulalie de Mérida, est l’une des principales gloires de l’Église d’Espagne ; la quatrième, sainte Lucie, appartient à l’heureuse Sicile ; la cinquième enfin, sainte Odile, est réclamée parla France. Ces cinq Vierges prudentes ont allumé leur lampe et ont veillé, attendant l’arrivée de l’Époux ; et si grande a été leur constance et leur fidélité, que quatre d’entre elles ont versé leur sang pour l’amour de Celui qu’elles attendaient. Fortifions-nous par un si grand exemple ; et puisque, comme parle l’Apôtre, nous n’avons pas encore résisté jusqu’au sang ; n’allons pas plaindre notre peine et nos fatigues durant les veilles du Seigneur, que nous poursuivons dans l’espoir de le voir bientôt.

O vierge très prudente, Bibiane ! Vous avez traversé sans faiblir la longue veille de cette vie ; et l’huile ne manquait pas à votre lampe, quand soudain l’Époux est arrivé. Vous voici maintenant, pour l’éternité, dans le séjour des noces éternelles, où le Bien-Aimé paît au milieu des lis. Du lieu de votre repos, souvenez-vous de ceux qui vivent encore dans l’attente de ce même Époux dont les embrassements éternels vous sont réservés pour les siècles des siècles. Nous attendons la Naissance du Sauveur du monde, qui doit être la fin du péché et le commencement de la justice ; nous attendons la venue de ce Sauveur dans nos âmes, afin qu’il les vivifie et qu’il se les unisse par son amour ; nous attendons enfin le Juge des vivants et des morts. Vierge très sage, fléchissez, par vos tendres prières, ce Sauveur, cet Époux, ce Juge ; afin que sa triple visite, opérée successivement en nous, soit pour nous le principe et la consommation de cette union divine à laquelle nous devons tous aspirer. Priez aussi, Vierge très fidèle, pour l’Église de la terre qui vous a enfantée à l’Église du ciel, et qui garde si religieusement vos précieuses dépouilles Obtenez-lui cette fidélité parfaite qui la rende toujours digne de Celui qui est son Époux aussi bien que le vôtre, et qui, l’ayant enrichie de ses dons les plus magnifiques et fortifiée des promesses les plus inviolables, veut cependant qu’elle demande et que nous demandions pour elle les grâces qui doivent la conduire au terme glorieux vers lequel elle aspire.

Dom Guéranger

![Screenshot_2019-12-02 Tutto pronto per l'inaugurazione di Mater Matuta, il monumento dedicato alla storia dell’agricoltura [...].png](http://yvesdaoudal.hautetfort.com/media/00/02/2768575657.png)